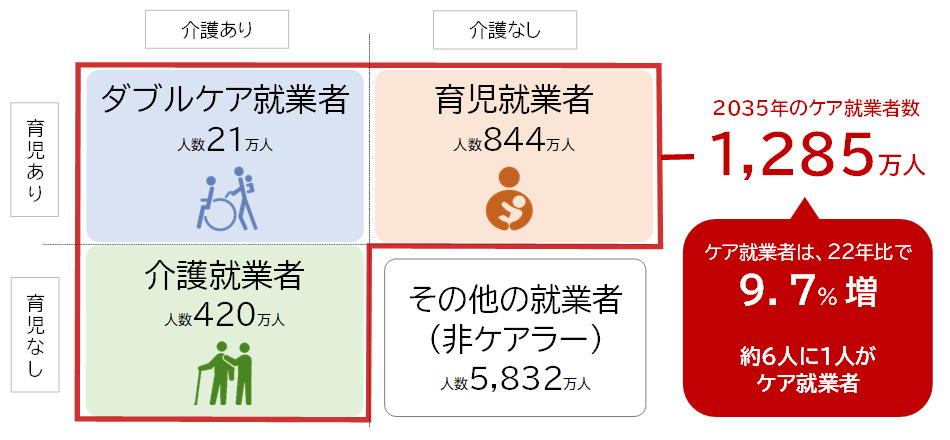

「6人に1人」がケア就業者に ─ 制度と職場の意識改革が求められています

パーソル総合研究所が発表した「ケア就業者に関する研究」によれば

2035年には就業者の6人に1人が

育児や介護などのケアと仕事を両立する

「ケア就業者」になると推計されています(約1,285万人)。

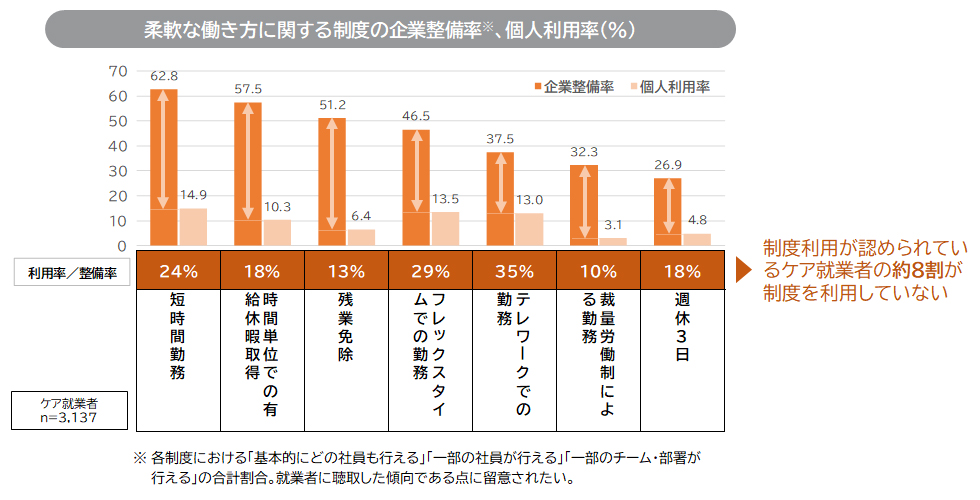

利用率が低い「柔軟な働き方に関する制度」

しかし一方で、テレワークやフレックスタイム、短時間勤務制度などの

柔軟な働き方に関する制度の整備率に対し

実際の利用率は平均で20.8%にとどまっているという

ミスマッチも明らかになりました。

「ケアする側のケア」が急務

職員が親の介護に直面したり

看護師が育児との両立に悩んだりする例は少なくありません。

今回の調査では、制度があっても使いにくい理由として

- 他の職員に負担がかかることへの懸念(しわ寄せ意識)

- 特別扱いされることでの気まずさ

- 職場全体の理解不足

など、職場内の構造的な課題が浮き彫りになっています。

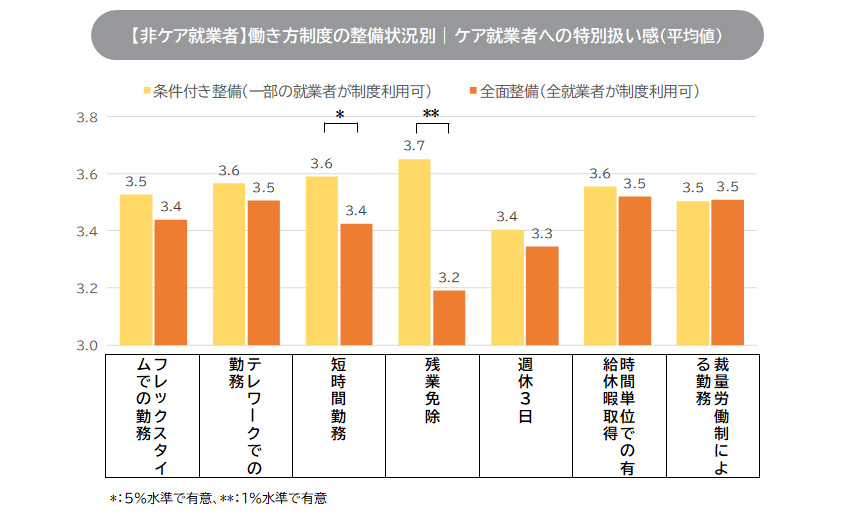

非ケア就業者の不満を解消するには?

ケア就業者のいる職場の課題を解決するには

まずは非ケア就業者側の不満を抑制し

ケア就業者が働き方制度を利用しやすい風土を醸成していくことが重要と考えられます。

非ケア就業者が感じる

「ケア就業者への特別扱い感」の意識を比較したところ

全面整備(全就業者が制度利用可)よりも

条件付き整備(一部の就業者が制度利用可)の方が

ケア就業者への特別扱い感を強く感じている傾向があります。

■経営側に求められる“制度活用の後押し”

制度を「あるだけ」にせず、現場での活用を促す職場づくりが重要です。

- 全職員に対する「柔軟な働き方改革」

- 上司・管理職へのケア就業者理解研修

- シフト調整・業務分担の再設計による「しわ寄せ」の最小化

こうした取り組みを通じて

制度と職場の“ギャップ”を埋めることが、今後の人材確保・定着に直結します。

詳細はこちらをご覧ください。

パーソル総合研究所「ケア就業者に関する研究」